連載 新しい事業のつくり方

新しい事業のつくり方 第6回 システム4 特許と情報セキュリティ

1. はじめに

今回は、システムに関する説明の最終回として、特許と情報セキュリティについて取り上げたいと思います。

新規事業の立ち上げを検討する際には、特許は、切り離せないものとなります。まず、自社で立ち上げようとしているサービスに関し、その技術やシステム処理の方法が既に特許として登録されていた場合には、そのまま実施しようとすると、特許権者から差止や損害賠償請求等を受ける可能性があります。新規事業の立ち上げに際しては、そのような他社の保有する特許への抵触が問題となります。

さらに、次のステップとして、自社で開発した技術やシステム処理の方法等について、特許の出願を検討するケースも出てきます。新規事業の立ち上げに際しては、自社による特許の出願という場面でも、特許が問題となります。

今回は、自社で特許を出願しない場合でも問題となる前者(他社の保有する特許への抵触の問題)に焦点を当てて説明をしていきたいと思います。また、情報セキュリティについては、情報セキュリティの認証制度を中心に、概略をお話していきたいと思います。

なお、念のためですが、筆者からお話する内容は、あくまでも個人としての意見・見解であり、過去に所属した組織の見解やノウハウを記載するものではありません。また、内容としても、必ずしも網羅的で完全性を有するものではありません。

2. 他社の保有する特許への抵触

(1) 特許調査の要否

上述のとおり、新規のサービスを開発・リリースする場合には、新サービスにおける機能や処理が、他社が保有する特許と抵触するものではないのか注意が必要となります。また、既にリリースしたサービスであっても、機能を拡張する場合等には、同様に注意が必要となります。

現代のビジネスにおいては、斬新で完全に革新的なサービスや技術を開発・提供するというケースは、必ずしも多いものではなく、既に他社によって同様のサービスが提供されていたり、既に実用化された幾つかの技術を組み合わせてサービスを作っていくケースも多いため、特許に関する調査(特許クリアランス調査)を実施することが重要といえます。

特許調査については、専門の特許調査機関(特許庁に登録した機関については特許庁のホームページに記載されています)や弁理士事務所に依頼して実施してもらうことも可能ですが、独立行政法人の提供する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」というウェブサイト等を利用して自分で行うことも可能です。

特許調査を行うか否か、またどの程度費用を掛けて調査を行うべきであるのか等については、以下のポイントを中心に検討してくことが望ましいと考えられます。

【調査の要否・調査内容等を判断する際のポイント】

- ①自社のビジネスへの影響度(サービスの売上予測、開発への予算の投入状況等)

- ②サービス仕様変更の容易性

- ③同業他社による特許の取得状況(類似サービスの提供状況等)

- ④自社が提供するサービスにおける技術の新規性

- ⑤その他(技術のライフスタイル、カウンター特許の保有状況等)

※カウンター特許:特許権侵害を主張された場合に、相手方が逆に自社の特許を侵害していると反撃するための特許

なお、稀に、「ある会社がビジネスモデル特許を取得している」という話を聞くことがあります。しかし、日本の特許法では、特許の対象となる「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法第2条第1項)と定義されています。

「ビジネスモデル」自体は、自然法則を利用したものではないため、通常は特許の対象とはなりません。したがって、日本の特許法の下では、通常の特許とは別に「ビジネスモデル特許(ビジネスモデルに関する特許)」というものが存在する訳ではなく、あるビジネスモデルを支える技術(システム処理のプロセスや機能)に関する特許を「ビジネスモデル特許」と呼んでいるケースが殆どですので、「同業他社がビジネスモデル特許を取得している」という話があった場合であっても、通常の特許調査と異なる対応をする必要はありません。

(2) 特許調査の方法

特許調査について、外部に調査を委託せず自社で行う場合には、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」等を使って、キーワードと特許分類で、関係のありそうな文献(特許公報)を抽出していくことになります。

特許分類というのは、国際的に又は日本の特許庁が、製品や技術分野に応じて付与する特許の分類のことをいいます。検索するキーワードの例としては、例えば、以下のものが考えられます。

【検索キーワードとする語句の例】

- ①同業他社名(特許出願人としての検索)

- ②提供予定の又は類似の製品・サービス種別(サービスの固有名称ではなく、例えば、ドローン、自動二輪車、自動販売機、前払式支払手段、ポイント交換、ファクタリング等の製品・サービスの一般名称)

- ③製品・サービスで用いられる技術名・手法名(例えば、FIDO、二要素認証、3Dセキュア等)

実際に、自社で提供予定のサービスが、他社の特許に抵触するか否かは、検索にヒットした文献の各「請求項」(特許請求の範囲において、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する項)について、自社が提供予定のサービスにおいて実施しない事項(処理や機能等)が含まれているかを確認していくことになります。

請求項に記載された事項について、その全てを実施する場合には、その特許に抵触することになり、他方で、一つでも実施しない事項が含まれている場合には、自社で提供予定のサービスは、その特許には抵触しないことになります。したがって、請求項の記載事項のうち、自社のサービスでは実施しないものを見つけることが重要となります。

上記の点を逆算すると、例えば、自社が用いるシステムにおいて、どのようなプロセスで処理を行おうとしているのか、新規のサービスには具体的にどのような機能を実装する予定であるのか等が決まっていない段階では、自社で提供予定のサービスが、他社の特許に抵触するか否かを判断することができないことになってしまいます。

早期に特許調査を実施することは、開発予算の削減等の観点から重要ではあるものの、そうは言っても、早すぎると(処理や機能の具体的な内容が決まっておらず、サービスに関するアイデアのみの段階だと)、自社のサービスが他社の特許に抵触するか否かを正確に判断することができない点には注意が必要となります。

(3) 他社の特許に抵触する場合の対応策

特許調査の結果、自社で提供予定のサービスが他社の特許に抵触する場合の対応策としては、主に以下のものが考えられます。

【自社のサービスが他社の特許に抵触する場合の対応策】

- ①サービスの仕様を変更する(サービス内容、処理の流れ、代替技術(自由技術)の利用等)

- ②特許権者との間でライセンス交渉を行う(通常実施権等の付与)

- ③特許を無効化する材料を揃えておく

以下、順を追って説明していきます。

① サービスの仕様を変更する。

上述のとおり、特許調査でヒットした文献の請求項に記載された事項の全てを自社で提供予定のサービスで実施する場合には、自社が提供予定のサービスは、当該特許に抵触することになります。

逆にいうと、請求項に記載された事項のうち一つでも実装しないものがあれば、自社のサービスは、当該特許には抵触しないことになります。そこで、例えば、当初提供予定であったサービスの一部を実施しないことにする、システムの処理の流れを変える等、自社で提供予定のサービス仕様の一部について変更することができれば、他社の特許への抵触を回避することができる可能性があります。

また、他社により特許化されている技術を用いてサービス提供を行うのではなく、特許化されないまま広く公知になっている誰でも使うことができる技術(自由技術)を用いてサービス提供を行うのであれば、他社の特許に抵触することを気にする必要はありません。

このように、サービス仕様の全てを変更するのではなく、サービス仕様の一部を変更することで、他社の特許への抵触を回避することができる可能性がありますので、サービス仕様の変更については、最も優先して検討すべき対応策であると考えられます。

ただし、他社の特許が、類似のサービスを提供する上で、核(コア)となる技術を対象としている場合、あるいは、同じく類似のサービスを提供する上で、不可欠な技術を対象としている場合等には、サービス仕様の変更等によって特許抵触を回避することは困難といえます。

② 特許権者との間でライセンス交渉を行う

特許権者との間でライセンス契約を締結し、自社がライセンス料を支払うかわりに、特許権者から当該特許の実施権の付与を受けることができれば、他社が保有する特許を実施(サービス化)することができるようになります。

特許の実施権には、「専用実施権」と「通常実施権」の2種類があり、「通常実施権」は一般に付与される実施権で、同一の製品について複数の実施権を設定することができます。

他方で、「専用実施権」の場合、ライセンスを受けた者だけが独占的に特許を実施することができます。この場合、特許権者は同じ内容について、複数の者に専用実施権を設定することができず、専用実施権が設定されると特許権者自身も特許を実施することができなくなります。

ライセンス料の相場は、業界や市場にもっても異なりますが、一般には、通常実施権の場合、売上の3~5%程度、専用実施権の場合、売上の10%程度であるといわれています(日本弁理士会『こちら知的財産相談室(第32回 使いたい技術が日本でも特許取得されていた場合、どうすればよいでしょうか?)』https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2/)。

しかしながら、特許権者は必ず実施権を付与しなければならない訳ではないので、そもそも、特許権者が実施権を付与してくれるのか、また付与してくれる場合にライセンス料として幾ら請求されるのか等については、交渉によって決まることになります。

特許権者が競合他社である場合、特許権者は、競争相手(自社)に対して実施権を付与することを拒否するケースも考えられますし、特許の重要性を主張して相応に高額なライセンス料を請求してくることも考えられます。

このような場合に、自社の側でも特許を保有しており、競合他社である特許権者が自社の保有する特許を実施したいと考えているのであれば、自社から競合他社に対して、いわゆるクロスライセンス(特許権を互いにライセンスすること)の交渉を持ちかけることができ、自社が実施権を付与してほしい特許のライセンス交渉についても有利に交渉を進めることができるケースが考えられます。

一般に、特許戦略の一環として、企業が現時点では自ら実施する可能性の低い特許であっても積極的に特許出願を行い、自社が注力する技術やその周辺分野について特許を固めておくのは、このようなライセンス交渉における交渉力の強化等を目的の一つにしていることが一因であると考えられます。

③ 特許を無効化する材料を揃えておく

上述のサービスの仕様の変更、特許権者とのライセンス交渉等について実施することができない場合、残された対応策としては、特許を無効化する材料を揃えておくということになります。

逆に、特許を無効化する材料を十分に揃えることができれば、特許権者から法的な請求が来た場合に対応する防御の武器を持っているといえるため、わざわざ特許権者にライセンス交渉を持ちかける必要性は低いともいえます。

自社が他社の特許を侵害する場合、特許権者は、民事的な請求としては、差止請求(特許法第100条第1項、侵害行為の停止又は予防の請求)、損害賠償請求(民法第709条の不法行為による損害賠償請求)をしてくる可能性があります。

特許権者から、民事訴訟においてこのような請求がなされた場合、特許を侵害したとされる者は、当該訴訟において、「特許権が無効にされるべきものと認められるため特許権者による権利行使は認められない旨」を主張することができます(特許法第104条の3第1項、特許無効の抗弁)。

通常、特許権の設定登録がなされた後に特許を無効化するためには、特許権者を被請求人として特許無効の審判を申し立てる必要がありますが(特許法第123条第1項)、特許権者から特許侵害を理由に請求を受けている場合には、特許を侵害したとされる者は、当該請求に関する訴訟の中で、特許権は無効とされるべきものである旨を主張することができるようになっています。

そして、特許が無効となる事由については、特許法第123条第1項に列挙されており、その中でも、特許の要件(特許法第29条)を満たさない場合(特許法第123条第1項第2号)、特に、問題となる発明が、特許の出願時点において、「新規性」(特許法第29条第1項)、「進歩性」(特許法第29条第2項)を欠いているのではないかという点が、重要となります。

「新規性」と「進歩性」の意味については、筆者から説明するよりも、日本弁理士会のホームページでの記載が分かりやすいため、これを引用します。

新規性について

『特許を受けることができる発明は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許出願前に公知となった発明は、仮に自分がした発明であっても、新規性を失ってしまうことになり、原則として特許を受けることができません。出願前に公知になることには、出願前に発表されて公然と知られること、出願前に公然と実施されることに加え、出願前に文献やインターネットで公表されることも含まれます。自身の公開行為であっても、出願前に公知になれば発明は新規性を失ってしまうこと、外国で公知になった場合も新規性を失ってしまうことにも注意が必要です。』

進歩性について

『新規な発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、その分野の通常の知識を持つ人が容易に考えつく程度の発明は、進歩性がないとして特許を受けることができません。このような発明に特許を認めると、日常行われる技術改良などに支障をきたすおそれがあり、かえって技術の進歩を妨げるためです。この進歩性の要件は、審査時や紛争時に争点になる頻度の高い非常に重要な要件です。』(以上、弁理士森徳久著『発明が特許を受けるためには~新規性、進歩性がカギ~』(2020年10月、日本弁理士会東海会HP(https://www.jpaa-tokai.jp/activities/newspaper/detail_471.html)))

このうち、進歩性の要件については、引用発明との比較によって進歩性の有無等を判断していくことになるため、弁理士など外部の専門家の力を借りないと難しい部分も多いのですが、新規性の要件については、自社で材料を集めることが可能です。

また、特に、ITビジネスやウェブサービスの分野では、実務上、新規性の要件が重要となるケースが多く存在しています。

というのも、ITビジネスやウェブサービスの分野では、我が国の技術レベルに比べて米国をはじめとする他の先進国の技術レベルの方が高い傾向にあり、また我が国は外国と比べて各種の業規制・許認可等が厳しい傾向にあるため、一般論として、我が国独自のサービスというものは生まれ難く、むしろ、外国において既に実施されているサービスや技術を国内に持ち込んでサービス提供を行うという事例が頻繁に見られます(ソフトバンクグループの孫正義氏の命名した「タイムマシン経営」)。

そして、特許要件である新規性を充足しない場合というのは、日本国内だけでなく、その発明が外国において公然知られた発明である場合(特許法第29条第1項第1号)を含むことになるため、インターネット等を用いて、特許出願時点において、問題となる発明が、外国において既にサービスとして実施されていることを裏付ける証拠を見つけることが可能なケースも相応に存在しています。

ただし、インターネット上の情報の場合、新聞や雑誌等の刊行物と異なり、問題となる特許の出願前に当該情報が掲載されていたことが一見して明らかではないので、ブラウザの拡張機能等を用いて情報の掲載日等を特定する必要が出てくる点には、注意が必要となります。

3. 情報セキュリティ

最後に、システムに関する説明として、情報セキュリティについても少し触れておきたいと思います。いうまでもなく、現代のビジネスにおいて、データの漏えい等は重大な事故であり、企業にとって、情報セキュリティは非常に重要なものといえます。

そのような情報セキュリティに関し、適切な態勢を整備するためには、自社のみで自社が必要と考える対策を行うのではなく、認証機関が実施する情報セキュリティに関する認証を取得することにより、客観性をもって情報セキュリティの態勢を高めていくことが重要であると考えられます。

また、客観的な認証を取得していることは、他社から委託先として選定される際にも重要なポイントになると考えられます。

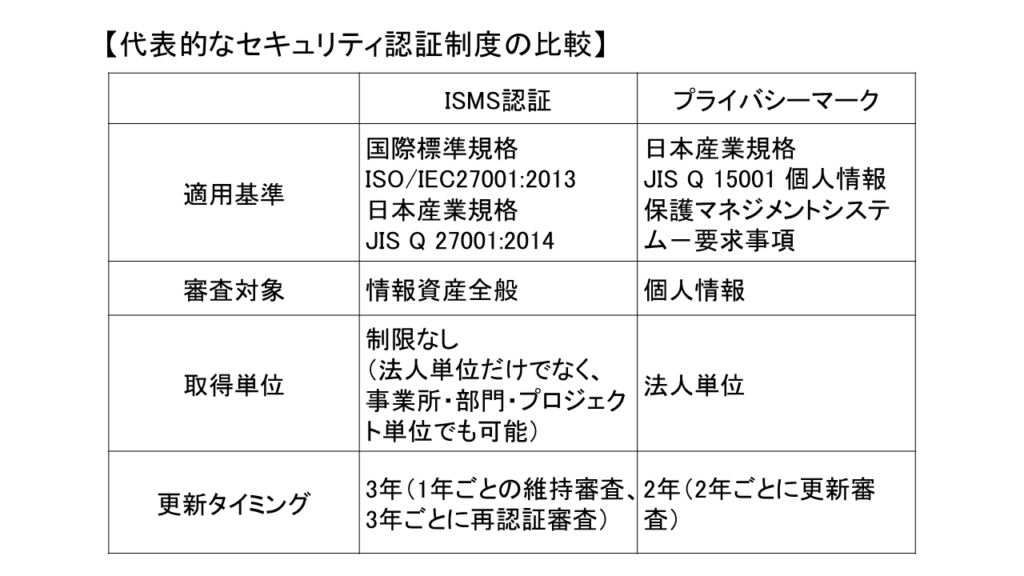

我が国における情報セキュリティに関する認証制度として代表的なものが、ISMS認証とプライバシーマーク(Pマーク)です。

ISMS認証は、一般財団法人情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)が認定した審査機関が、企業の情報セキュリティマネジメントシステムを審査し、国際標準と同等の認証基準に準拠していれば、認証を与えるものです。

プライバシーマークは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が制度の運営管理を行い、同協会の指定する審査機関が、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」をベースとした審査基準に従って企業の個人情報保護に関する仕組みとその運用に関する審査を行い、基準を満たしているとプライバシーマークを付与するものです。

両者の特徴についてまとめると以下となります。

このように2つの代表的な認証制度が存在すると、企業は、一体どちらの認証制度を取得すべきであるのかという問題が生じうることになります(両方の認証を取得すれば望ましいことはいうまでもありませんが、どちらか一方のみを取得する場合)。

ISMS認証を推薦する側、即ちISMS認証の取得を支援しているコンサルティング会社等は、ISMS認証が国際的な基準に準拠しており、国際的にアピールが可能である点を強調します。また、審査対象が広いため、先にプライバシーマークを取得して、後からISMS認証を追加で取得するよりも、結果として、態勢構築のためのコストが低く抑えられる可能性がある点もアピールしています。

他方で、プライバシーマークを運営するJIPDECは、日本国内において、プライバシーマークが広く一般に認知されている点を強調し、さらに、プライバシーマークの認証基準は、個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者の義務を全て明記しており、今後、法改正がなされた場合にも、速やかに審査基準に反映することができる旨をそのホームページにおいて記載しています。

ISMS認証とプライバシーマークのうち、どちらを取得すべきであるのかという点は、一概には言えないものの、少なくとも、広くユーザーに対してウェブサービスを提供するのであれば、早期に、少なくとも、どちらかの認証の取得を検討すべきであると考えられます。

その理由としては、繰り返しになりますが、セキュリティ認証を取得することは、一定の基準を満たした認証を取得していることを広く取引先等にアピールするアナウンス効果を有するとともに、認証取得の過程において認証制度の基準に適合したセキュリティ態勢を構築することで、結果として、自社のセキュリティの水準を高めることができるというメリットを有することによります。